家屋番号 住居表示

■Question

住居表示と建物の家屋番号が一致しません。家屋番号はどうやって決まるのですか。

■Answer

◎住居表示

住居表示は市町村が決めます。

住居表示の定め方にルールはありますが、市町村ごとに決め方に違いがあります。

宅地のミニ開発などで住居表示がわからないときは、市町村に問い合わせてください。

◎家屋番号

家屋番号は法務局の登記官が定めます。土地の地番に合わせて、家屋番号を決めます。

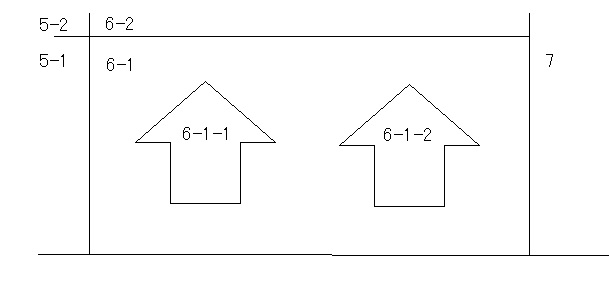

一つの土地の地番に複数の家屋がある場合は、土地の地番に枝番を付して家屋番号とします。

例えば、土地の地番が3番で、3番地上に2つの家屋がある場合は、3番1、3番2となります。

土地の地番が3番1で、3番1地上に2つの家屋がある場合は、3番1の1、3番1の2となります。

住居表示の定め方とは異なるので、住居表示と家屋番号は一致しない場合が多いです。

土地の地番と家屋番号

家屋番号は、建物の敷地の地番と同一の番号を持って定めるとなっています。

ただし、上記は原則であって、原則どおりいかないものがあります。

●1筆の土地の中の複数の建物が建っている

この場合は土地の地番に支号をふって家屋番号を定めます。

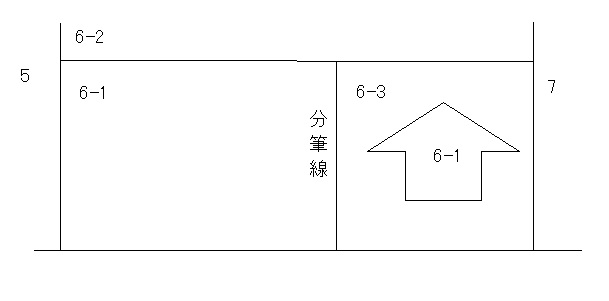

●建物の敷地が分筆されて地番が変更されたのに、建物の所在地番変更の申請を放置した場合

6-1の土地を6-1,6-3に分筆し、従前の建物は6-3の敷地の上に建っている。

建物所在地番変更登記を申請し、

登記官の職権で、家屋番号を6-1から6-3に変更してもらうのだが、

申請を放置すると、実際は6-3番地上に家屋番号6-1の建物があるという状態になり、

登記簿上は、6-1敷地上に家屋番号6-1の建物があり、

6-3の敷地上には建物がないという不都合が生じます。

注意しなければならないのは、分筆登記の申請で建物の家屋番号が変更されることはありません。

分筆登記後に、建物所在地番変更を申請して、建物の所在地番が変更になります。

その建物所在地番変更申請の際に登記官が家屋番号を職権で変更するということです。

現地調査、資料調査が不十分な場合、更地を買ったつもりが建物が建っていたということになります。